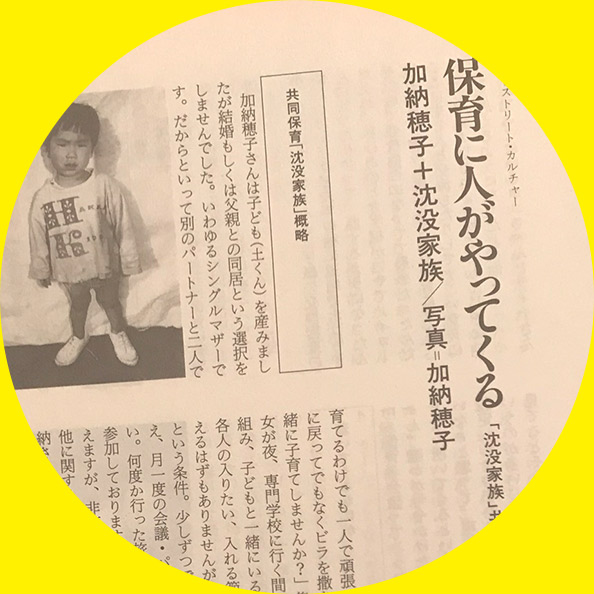

十数年ぶりに再会した「沈没家族」

この人たちはどんな風に暮らしていたんだろう?

Q:まず最初に、本作を撮影するきっかけは何だったのでしょうか?

土:4年前、十数年ぶりに沈没家族の人たちに再会したのが大きなきっかけです。2014年に僕の二十歳の誕生日に母としのぶさんが声をかけて、当時、沈没家族に関わっていた人たちで「沈没同窓会」が開かれました。合宿所みたいな所におじさん、おばさん、若者から小学生までぞろぞろと30人くらい集まってきて1泊2日酒を飲んだり、当時の写真のスライドショーを見たり。彼らと会うのは、ほぼ十数年ぶりだからめちゃくちゃ緊張していました。集まった保育人の中でも顔と名前がぼんやり一致する人もいれば、全く誰だか見当もつかない人もいました。

大人たちはみな、懐かしそうに当時の思い出話をして、僕と会って泣いている人もいたんですけど、顔も名前もわからない。「土と怪獣ごっこをしたらしいおじさん」と話してても僕は苦笑いするだけでした。この人たちってどんな人なんだろう?沈没家族ってどういう風にうごめいてたんだろう?そんなことを同窓会が終わった後、ずっと考えていました。そして同時にみんなが語る「加納 土」というどうやら可愛いらしい赤子を僕はどうしても自分のことだと思えませんでした。

ドキュメンタリーの魅力的な題材としての「沈没家族」

映画という大義名分で保育人と会っていく

土:そこから2015年になって、通っていた武蔵大学のゼミの卒業制作を作らないといけなくなったので、題材として「これにしよう!」と思って『沈没家族』の撮影を始めました。元々ドキュメンタリー映画はよく見ていたので、「沈没家族」って自分がそこで育った子どもじゃなくても面白い題材だよなあ、というのは思ってました(笑)。

あとやはり大きいのは、保育人たちのことをもっと知りたいって思った時に「食事でもどうですか?」って誘うのはめちゃくちゃ恥ずかしかったので、卒業制作で撮りたいっていう大義名分があることで、恥ずかしがらずに会えるなって思ったんです。そういう意味では「おそらく僕を保育したであろう大人たち」と会って話したい、そして「沈没家族」がなんだったのかを知りたいというシンプルな欲求が制作のきっかけです。

無茶苦茶な印象だった母の記憶

閉ざされない環境を作ってくれたことへの感謝

Q:母・加納穂子さんが、沈没家族にとっても加納監督の人生観にとってもキーマンのように思えます。子として、監督としてどう思いますか?

土:子どもってどこで生まれるかとか、親の職業がなんだとか、親の年収がいくらだとかって選べないじゃないですか。そういう意味で僕はすべての「子ども」ってデフォルトで自己決定権がないから可哀想な存在だとは思うんです。そういう意味では、沈没家族のような環境で育ったらものすごいトラウマになってしまう子どももいると思うんですが、僕はそうじゃなかった。

母が沈没家族を始めたのは、大人一人子一人という状況で閉ざされた環境になったら自分が楽しくないし、自分が楽しくない状況でこどもとすごしていたら、それは子供にとってもよくないからという思いが強いと思います。で、そこで彼女はたくさんの大人たちと子どもを育てようとした。僕が今、母に一番感謝している部分って多分そこなんですよね。自分が無理だって時に、たくさんの大人と一緒に育てることを思いついて、それを実行に移したということ。そしてそれは彼女にとっても僕への一番の「愛情」だったと思うんです。親が、子どものそばにずっといて愛し続けなければいけないという言葉って今の社会でもあるかしれないけど、僕にとっては多くの人に助けを求めたっていう母の決断によって、今生き延びることができているので、子どものそばにずっといることだけが「愛情」ではないよ、と思いますね。壮大な人体実験の結果、そう思っています(笑)。

自分が生まれた90年代半ばからの不安な空気が今も続いている

目的が求められる窮屈な現在の日本/目的を求めない「沈没家族」の在り方

Q:沈没家族という試みは90年代半ばという時代の雰囲気が見え隠れします。監督から見て当時の空気や家族観、また2019年現在のそれらも含めてどう感じますか?

土:僕が生まれたのが1994年でその翌年に、地下鉄サリン事件とか阪神淡路大震災が起きるんですよね。少し前にバブル崩壊して、Windows95が発売されてインターネットが身近なものになるのも1995年あたりを境に物事が劇的に変わっていく時代だったんだと思います。僕は高校2年生の時に森達也監督の『A』を観てドキュメンタリーって面白いなあと思い始めたんですが『A』では特に、オウムを徹底的に糾弾する日本を通して、人が信じられなくなっている時代を映しているように僕は感じました。これも森さんが言っていることですけど、地下鉄サリン事件があって、日本は集団化に拍車がかかり、異質なものを排除するようになっていったというのは僕もそう思います。

既存のものとは違うということが、全て正しいわけではないと思うけど、なぜ他人が選択したそのカタチを認めることができないんだろう、その人にどんな不利益があるんだろう?というのはいつも不思議に思います。90年代半ばというのはそういう空気が現れ始めた時代だったのかなと。僕は2019年の日本は「理由が求められる時代」だと考えています。何か強いモチベーションがないとできない、気持ちが落ち込んでないとできない、夢がないとできない、目標がないとできないっていう風に社会が動いていってるんだと思います。でも、沈没家族にはそういったものが必要なかった。ただ自分にとって楽だからそこにいるってことが認められる場って、僕はめちゃくちゃいい場所だなって思います。当時も、沈没家族は異質なものとして周りから疑いの目を向けられてはいたのだと思うけど、そういう時代だったからこそ、集まった人たちにとって沈没家族は「排除しようとする社会」からのシェルターだった部分もあると思います。

映画製作がきっかけで再会した人、新たに出会う人

見た人にとってポッとロウソクのように灯る希望の映画に

Q:最後に、完成した作品をどのように観てもらいたいですか?

土:卒業制作を作り始める時は、沈没家族を含め自分の過去を知らないから、そして関わった人たちに会ってみたいからという理由で作り始めたんですけど、実は映画を世に出した後も沈没家族との出会いは続いていて、自主上映会が終わった後に「実は、俺も土くんをだっこしたことあるんだよ」っていってくれる人とかがかなりいるんですよね。急にそれ言われたら僕も「ええ!」ってなっちゃうんですが(笑)、映画を作ってそれを出さなかったら彼らとの出会いはなかったわけだし、めちゃくちゃ嬉しいですよね。それに、今までは「沈没家族」で育ったということをあまり人にはいっていなかったけど、映画を出したことでそれまで関わりがなかったであろう人たちとたくさん友達にもなれました。なんというか交流を促進する映画なんだと思います。

また、卒制版をこれまで上映して時に感じたのは、この映画は観た方のためにもなっているんだなと感じました。上映が終わった後に、多くの人が肩の荷が下りたということを話してくれるんですけど、まさしく僕もそう感じて欲しいというところはあります。

沈没家族をどう捉えるか、それは多くの人によって違うと思います。ただそれでも子育てをしている方や子どもと交流がしたいって思っている方はもちろん、そうじゃない方も、あ、こんな世界があったんだって知って欲しいです。自己責任とか、人に迷惑をかけるなとか、息苦しい世の中でこの映画が、見た人にとってポッとロウソクのように灯る希望の映画になったら嬉しいです。